Die T-Lymphozyten (kurz T-Zellen) stellen eine Zellgruppe der weißen Blutkörperchen dar. In Zusammenarbeit mit den B-Lymphozyten sind die T-Zellen für die erworbene Immunabwehr des Körpers verantwortlich. Die roten und weißen Blutkörperchen sowie die Blutplättchen (Thrombozyten) sind zelluläre Bestandteile des Blutes.

Die roten Blutkörperchen übernehmen den Transport von Sauerstoff, die Thrombozyten spielen bei der Blutgerinnung eine wichtige Rolle

T-Zellen im Immunsystem

Die weißen Blutkörperchen – in der Fachsprache Leukozyten genannt – sind hinsichtlich der körpereigenen Immunabwehr von hoher Bedeutung.

Hintergrund der Buchstaben “T” beziehungsweise “B” ist der Reifungsort der Zellen. “B” steht für das englische “Bone”. Damit ist das Knochenmark gemeint.

Die T-Lymphozyten entstehen ebenfalls im Knochenmark, wandern anschließend zum Thymus und reifen dort aus.

Besagtes Organ liegt oberhalb des Herzens und spezialisiert die T-Lymphozyten darauf, eingedrungene Zellen zu erkennen und zu eliminieren. Im Thymus findet somit die “Schulung” der T-Lymphozyten statt. Dabei entstehen Unterformen mit verschiedenen Aufgaben.

T-Zellen erkennen auf der Zelloberfläche Antigene

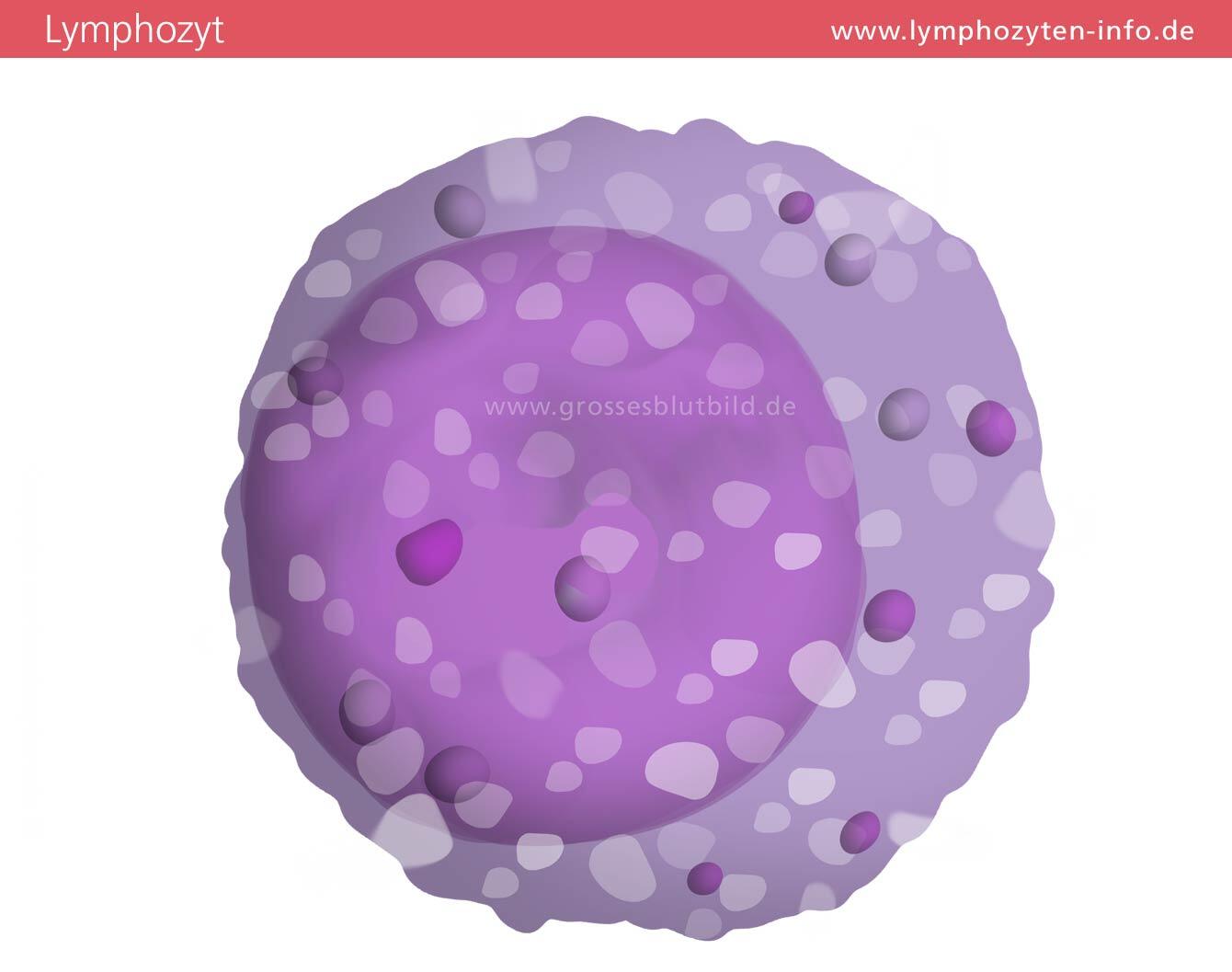

Die T-Lymphozyten besitzen eine kugelähnliche Form und sind ungefähr gleichgroß wie die roten Blutkörperchen. Im Schnitt erreicht eine T-Zelle im menschlichen Blut einen Durchmesser von rund 7,5 Mikrometer.

Die T-Lymphozyten wandern durch den Körper und überwachen die Membranzusammensetzungen der Zellen hinsichtlich ungewollter Veränderungen. Auslöser für derartige Veränderungen sind Mutationen oder Virusinfektionen.

Um eingedrungene Antigene zu erkennen, ist es notwendig, dass andere Abwehrzellen zuvor die Krankheitserreger auf der Zelloberfläche gebunden haben. Die T-Zellen sind nicht in der Lage, eigenständig einen Erreger zu identifizieren. Sie sind daher auf die Hilfe der antigenpräsentierenden Zellen angewiesen. Dazu gehören insbesondere Makrophagen, B-Zellen, dendritische Zellen und Monozyten. Erst wenn eine der genannten Zellen Antigene präsentiert, findet eine Aktivierung der T-Zellen statt.

Die T-Lymphozyten tragen auf ihrer Oberfläche Bausteine, an die sich ausschließlich ein bestimmter Krankheitserreger anlagern kann. Passt das auf der Oberfläche präsentierte HMC-Molekül zum Rezeptor einer T-Zelle (Schlüssel-Schloss-Prinzip), erfolgt die Aktivierung der T-Zelle. Dafür ist gleichzeitig die Präsentation einer Costimulanz erforderlich. Der weitere Ablauf ist abhängig von der Art (Unterform) der Zelle. Im Unterschied zu den B-Lymphozyten produzieren die T-Zellen keine Antikörper.

Unterformen der T-Lymphozyten:

T-Killerzellen und T-Helferzellen

Eine der angesprochenen Unterformen der T-Lymphozyten sind die T-Killerzellen. Besagte T-Zellen – auch zytotoxische T-Zellen genannt – vernichten tumorartig veränderte oder durch einen Virus infizierte Zellen. Nach der Aktivierung der T-Killerzellen geben sie Perforin ab. Der Wirkstoff lagert sich an die Zellwand einer vom Krankheitserreger befallenen Zelle an.

Anschließend entsteht ein Loch in der Zellwand. Aufgrund von Flüssigkeits- und Elektrolytverlust stirbt die Zelle gemeinsam mit dem Erreger ab. Nach demselben Prinzip eliminieren die T-Killerzellen eingedrungene Bakterien.

Eine weitere Unterform der T-Lymphozyten stellen die T-Helferzellen dar. Die entsprechenden T-Zellen übernehmen wichtige Aufgaben. Zunächst erkennen die T-Helferzellen präsentierte Antigene und entscheiden, ob die Einleitung einer Immunabwehr erforderlich ist. Über Rezeptoren geben die T-Helferzellen anschließend Informationen über die Krankheitserreger an die Killerzellen weiter, die daraufhin die infizierten Zellen zerstören. Auf der Oberfläche der T-Helferzellen befinden sich Erkennungsmoleküle – die “CD4-Moleküle”. Sie dienen für das HIV-Virus als Rezeptor. Das Virus lagert an den Molekülen an und dringt darüber in die Zellen ein. Aus diesem Grund bedingt eine HIV-Erkrankung insbesondere eine Verminderung der T-Helferzellen.

Weitere Unterformen:

T-Supressor- und T-Gedächtniszellen

Nach erfolgreicher Bekämpfung der Krankheitserreger kommt die nächste Population der T-Lymphozyten ins Spiel: die T-Supressor-Zellen. Die regulatorischen Zellen unterdrücken die zuvor erfolgte Aktivierung des Immunsystems und bringen die Abwehr zur Ruhe.

Das verhindert Autoimmunerkrankungen – die Überreaktion des Immunsystems mit dem Angriff auf körpereigenes, gesundes Gewebe. Eine präventive Funktion gegen das erneute Auftreten desselben Erregers übernehmen die T-Gedächtniszellen, die nach ihrer Aktivierung im Blut bleiben. Die Unterform der T-Lymphozyten speichern Informationen über den bekämpften Virus. Gelangt der Erreger in den Körper, ermöglichen die T-Gedächtniszellen ein schnelles Ergreifen der erforderlichen Gegenmaßnahmen. Dadurch bemerkt der Betroffene die Infektion in den meisten Fällen gar nicht.

Werte der Lymphozyten im Blut wichtig für die Diagnose von Krankheiten:

Die Bestimmung des Anteils der T-Lymphozyten ist Bestandteil der Untersuchung von Blutproben im Labor. Erhöhte oder erniedrigte Werte im Blut deuten auf unterschiedliche Krankheiten hin. Bakterielle Infektionen, virale Infektionen (zum Beispiel Röteln) sowie bestimmte Krebsarten erhöhen den Anteil der Lymphozyten im Blut. Umgekehrt führen AIDS, Autoimmunerkrankungen, eine Behandlung mit Kortison und erneut einige Krebsarten zu einem zu niedrigen Lymphozytenwert.