Physical Address

304 North Cardinal St.

Dorchester Center, MA 02124

Physical Address

304 North Cardinal St.

Dorchester Center, MA 02124

Splenomegalie ist der medizinische Fachausdruck für eine Milzvergrößerung. Es handelt sich dabei um keine eigene Krankheit. Die Milzvergrößerung ist ein Befund, der auf verschiedene Ursachen zurückzuführen ist.

Eine vergrößerte Milz bewirkt möglicherweise eine Überfunktion. Infolgedessen baut die Milz zu viele Thrombozyten (Blutplättchen) sowie rote und weiße Blutkörperchen ab und speichert zu viele. Dadurch ist der Bestand im Blut zu gering.

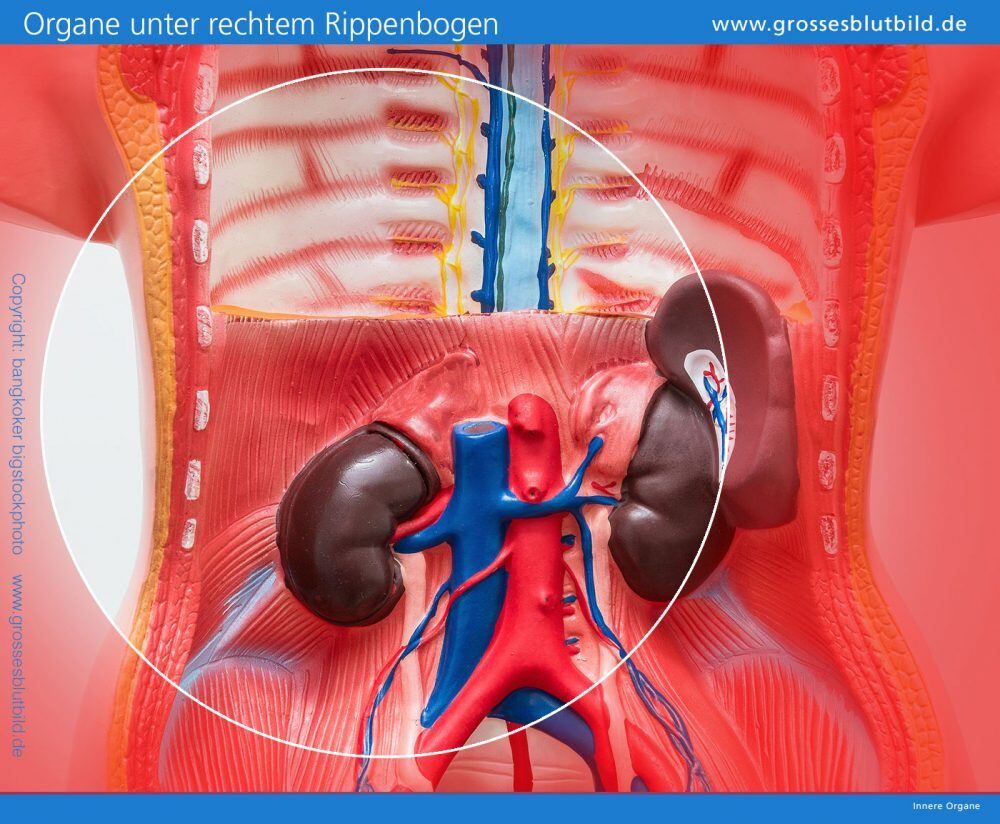

Die hinter dem Magen im Oberbrauch liegende Milz hat im Blutsystem wichtige Aufgaben. Das Blut fließt durch die Milz. Währenddessen findet eine Filterung statt. Das Organ baut in der roten Pulpa alte, nicht mehr funktionstüchtige rote Blutkörperchen ab.

In der weißen Pulpa der Milz befinden sich weiße Blutkörperchen. Die Blutkörperchen sind für die Abwehr von Infekten verantwortlich. Eine Aktivierung findet statt, wenn Viren oder Bakterien das Immunsystem angreifen. Daneben befindet sich in der Milz ein Speicher für große Mengen von Thrombozyten und roten Blutkörperchen. Die Thrombozyten – die sogenannten Blutplättchen – sind die kleinsten sich im Blut befindenden Zellen.

Die Blutplättchen sind für die Blutgerinnung von Bedeutung. Nach der Verletzung eines Blutgefäßes heften sich die Thrombozyten an das umliegende Gewebe und schließen die Verletzung. Dabei geben die Zellen Stoffe mit gerinnungsfördernder Wirkung ab. Ist die Zahl der Thrombozyten im Blut zu niedrig, ist eine verstärkte Blutungsneigung die Folge. Im Umkehrschluss bedingt eine erhöhte Anzahl an Blutplättchen eine verstärkte Blutgerinnung. Letzteres führt zur Verklumpung des Blutes. Dadurch entsteht die Gefahr von Gefäßverschlüssen und Thrombosen.

Die Milzvergrößerung ist keine eigene Erkrankung, sondern eine Folgeerscheinung. Die Liste der potenziellen Ursachen ist lang. Darunter befinden sich Leukämie und weitere Erkrankungen des Blutes. Akute sowie chronische Infektionen gelten ebenfalls als möglicher Auslöser einer Milzvergrößerung. Unter den infrage kommenden Infektionskrankheiten befinden sich Röteln, Typhus, Malaria, Tuberkulose und das Pfeiffer-Drüsenfieber.

Ferner sind Speicherkrankheiten, rheumatologische Grunderkrankungen und ein Blutstau vor der Leber anzuführen. Zuletzt ist ein Tumor in der Milz nicht auszuschließen. Infolge der genannten möglichen Ursachen gewinnt die Milz an Volumen. Im Normalzustand belaufen sich die Abmessungen der Milz auf 4 x 7 x 11 Zentimeter.

Stellt der Arzt eine zu niedrige Anzahl an Thrombozyten im Blut fest, ist die Milzvergrößerung eine der möglichen Ursachen. Die vergrößerte Milz ist in der Lage, mehr Blutzellen aus dem Blut zu filtern und festzuhalten. Die Milzvergrößerung bedingt eine Abnahme der roten und weißen Blutkörperchen und der Thrombozyten im Blut.

Es entwickelt sich ein Kreislauf. Je mehr Blutplättchen und Blutkörperchen das Organ abfängt, umso mehr nimmt die Milzvergrößerung zu. Mit zunehmendem Volumen hält die Milz immer mehr Blutzellen zurück. Der Kreislauf setzt sich fort, bis die Milz gesunde rote Blutkörperchen ebenfalls zurückhält und zerstört. Im Hinblick auf die Thrombozyten führt die Milzvergrößerung zu einer zu geringen Anzahl an Blutplättchen im Blut.

Das erhöht die Blutungsneigung. Der medizinische Fachausdruck dafür lautet hämorrhagische Diathese. Mögliche Folgen der Blutgerinnungsstörung sind Zahnfleisch- und Nasenbluten. Dazu führen kleine Verletzungen zu unverhältnismäßig großen Blutergüssen. Bei einer sehr starken Reduktion der Thrombozyten zeigen sich kleine Hautblutungen mit der Größe eines Stecknadelkopfes.

Eine Milzvergrößerung verursacht wenige Symptome. Das geschwollene Organ drückt auf den benachbarten Magen. Der Patient bemerkt – insbesondere beim Essen – Druckbeschwerden. Möglich sind Schmerzen in der Umgebung der Milz in Bauch und Rücken.

Mit zunehmender Milzvergrößerung ist die Blutversorgung des Organs nicht mehr ausreichend. Teile der Milz drohen abzusterben. In diesem Stadium sind bis in die linke Schulter ausstrahlende Schmerzen häufige Symptome.

Weitere Indikatoren für eine Milzvergrößerung sind neben der erwähnten erhöhten Blutungsneigung häufige Infektionen aufgrund der fehlenden weißen Blutkörperchen. Daneben bedingt die erhöhte Milzfunktion einen Mangel an roten Blutkörperchen. Letzteres äußert sich durch Müdigkeit, Schwäche, Blässe und schnelles Herzklopfen.

Klagt ein Patient über Schmerzen oder Druckbeschwerden im Bereich der Milz, beginnt der Arzt mit einer körperlichen Untersuchung. Dabei tastet er den Bauch ab. Eine Milz mit normalen Abmessungen ist nicht zu fühlen. Die Milzvergrößerung spürt der Arzt dagegen – während der Patient Luft holt – links unterhalb des Rippenbogens. Mit einer Ultraschalluntersuchung folgt anschließend die Ermittlung der exakten Größe der Milz. Eine im Labor analysierte Blutprobe gibt Aufschluss, inwiefern die Milzvergrößerung zu einer Abnahme der Thrombozyten und Blutkörperchen führte. Wichtig ist neben der Feststellung der Milzvergrößerung eine Diagnose der verursachenden Grunderkrankung.

Ausschlaggebend für die Therapie der Milzvergrößerung ist die Grunderkrankung. Der Arzt beginnt zunächst mit der Therapie der Krankheit, welche als Ursache des vergrößerten Organs gilt. Bleibt die Volumenzunahme trotz Behandlung bestehen oder ist eine Therapie der Grunderkrankung nicht möglich, existiert die Option der chirurgischen Entfernung der Milz.

Der medizinische Fachbegriff für den entsprechenden operativen Eingriff lautet Splenektomie. Die Durchführung der Splenektomie erfolgt in der Regel über einen Rippenbogen-Randschnitt auf der linken Seite. Alternativ ist ein minimalinvasiver Eingriff mit einer Bauchspiegelung möglich. Die Milzentfernung ist mit einem Risiko verbunden.

Zwar ist die Milz kein überlebensnotwendiges Organ, dennoch übernimmt sie wichtige Aufgaben in der Blutgerinnung und Immunabwehr. Die fehlende Milz führt unter Umständen zu einem Anstieg der Thrombozyten auf ein Vielfaches des Normalzustands. Die Folge ist die Gefahr von Blutgerinnseln und einer lebensgefährlichen Thrombose. Vorbeugend besteht die Möglichkeit der Verabreichung von blutverdünnenden Medikamenten. Letztere setzen den Patienten dem Risiko von Blutungen aus. Daneben ist der Betroffene nach der Milzentfernung anfällig gegenüber Infektionen mit bekapselten, krankmachenden Bakterien.